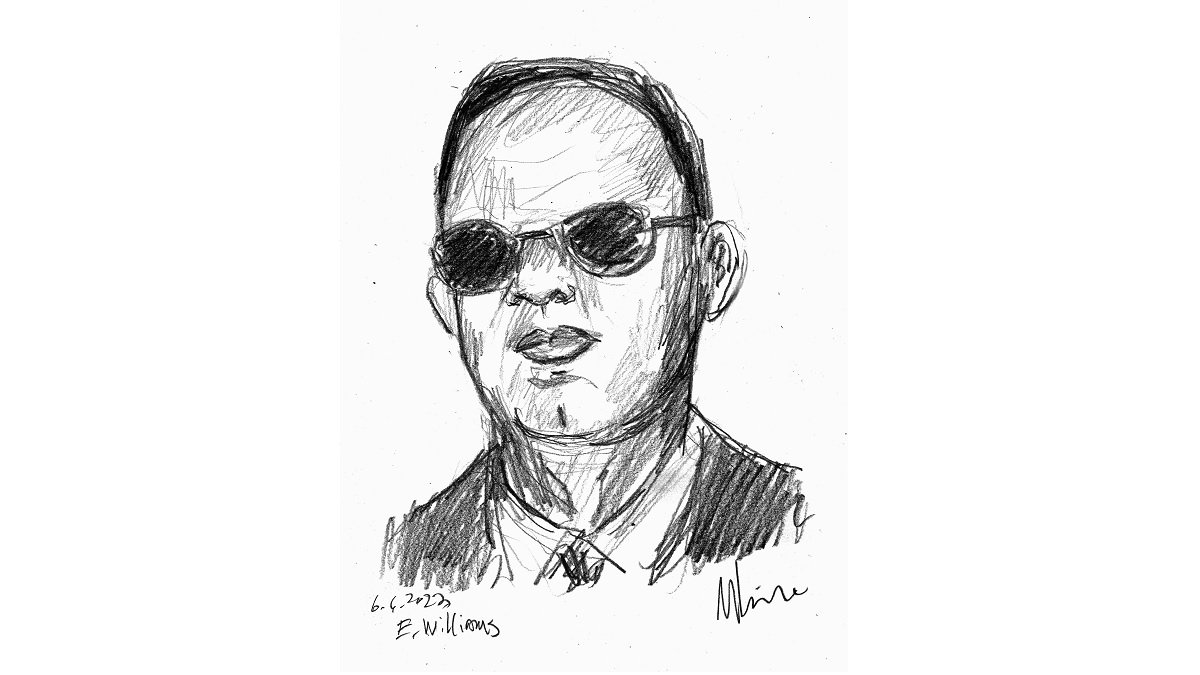

Historien et professeur, il est à la tête du mouvement pour l’indépendance de Trinité-et-Tobago, dont il est Premier ministre pendant deux décennies. Il se distingue également comme l’un des marxistes à avoir mis en lumière les liens entre l’esclavage en Amérique et le capitalisme Par Gustavo Velloso* [Traduction du portugais : Aloys Abraham, Emma Tyrou, Félix Gay, Jean-Ganesh Faria Leblanc, Laure Guillot-Farnetti] WILLIAMS, Eric (trinidadien; Port-d’Espagne, 1911 – Port-d’Espagne, 1981) Vie et pratique politique Eric Williams (1911-1981) est né dans la capitale de Trinité-et-Tobago, au début du XXe siècle, alors que le pays était encore une colonie spécialisée dans la production de cacao, de sucre, de noix de coco et d’huile pour approvisionner l’empire britannique. À cette époque, le passé esclavagiste était encore bien vivant, et avait laissé en héritage à cette société coloniale différentes formes d’exploitation du travail et une masse de travailleur·es, majoritairement noir·es, pauvres, analphabètes et sous-payé·es. L’administration coloniale fonctionnait selon le système de la « colonie de la couronne » (« crown colony system »), qui empêchait les autochtones d’élire leurs propres représentant·es au Parlement britannique. Une grande partie du pouvoir politique était concentrée entre les mains d’un seul homme – George Ruthven le Hunte (1908-1975) -, représentant du monarque anglais et dirigeant local. Issu d’un milieu familial modeste, Eric Williams était le fils d’un petit fonctionnaire de la poste de la ville. Du côté maternel, le futur historien hérita d’une ascendance métisse aux racines africaines et françaises. Son enfance fut marquée par de nombreuses difficultés matérielles pour la famille, ponctuées toutefois de périodes plus clémentes. Élève brillant à l’école primaire, il obtint en 1922 une bourse pour entrer au prestigieux Queen’s Royal College [Collège royal de la Reine] de la capitale trinidadienne. Il demeura à Port-d’Espagne jusqu’en 1932, année où il décrocha l’une des rares places réservées aux étudiants caribéens souhaitant être transférés à Oxford ou à Cambridge, en Angleterre. Au cours de ces années d’études précédant le voyage, il rencontra l’historien, journaliste et militant socialiste Cyril Lionel Robert James, également trinidiadien, dont les idées politiques le marquèrent et avec qui il traversa l’océan Atlantique. À Londres, il s’engagea dans des études d’histoires à Oxford. Il y établit des contacts avec un cercle radical d’intellectuels noirs anticoloniaux, qui comprenait, entre autres, les révolutionnaires Kwame Nkrumah et George Padmore, ainsi que James lui-même. Après avoir excellé dans les cours d’histoire moderne, Eric Williams s’orienta vers la recherche historique, obtenant un doctorat en 1938. Un an plus tard, il commença à enseigner à l’université Howard de Washington (États-Unis), où il vécut jusqu’en 1948. Durant cette période, il participa activement aux débats sur les horizons qui s’ouvraient pour les pays caribéens – dont l’indépendance approchait. Entre 1943 et 1955, il fut membre de la Commission anglo-américaine pour les Caraïbes [Anglo-American Caribbean Commission], destinée à promouvoir le développement économique et politique des îles de l’archipel. Entretemps, Eric Williams était retourné à Trinité-et-Tobago (1948) et avait pris la tête d’un mouvement non-violent pour l’indépendance politique du pays. En 1956, après des négociations avec la Grande-Bretagne, Trinité-et-Tobago obtint le droit de s’autogouverner concernant les affaires intérieures. La même année, Williams contribua à la fondation du Mouvement national populaire [People’s National Movement], un parti politique dont l’objectif était de mener à bien le projet d’indépendance. Nommé au poste de Premier ministre de la Fédération des Indes occidentales (1959-1962) – qui, outre Trinité-et-Tobago, comprenait alors les colonies de la Jamaïque, de la Barbade et des Îles sous le Vent –, Williams mena les négociations avec les Britanniques qui aboutirent à la proclamation de l’indépendance de son pays en 1962. Figure centrale de la scène politique de Trinité-et-Tobago, il occupa le poste de Premier ministre de l’État indépendant entre 1962 et 1981, année de sa mort. Ses efforts à la tête de l’État de Trinité-et-Tobago furent particulièrement importants dans le domaine de l’éducation et de la modernisation de la structure productive nationale, à travers la diversification agricole et industrielle. Cependant, il conduisit cette transformation en ouvrant le pays aux capitaux étrangers. Cela valut à Williams une réputation de dirigeant modéré et certaines critiques de la gauche (ainsi que la prise de distance définitive de C.L.R. James). L’un des épisodes les plus représentatifs de la gravité des tensions entre Eric Williams et l’aile radicale des milieux socialistes de Trinité-et-Tobago se produisit à partir de 1970 : mené par le mouvement Black Power, une vague de protestations contre le taux de chômage élevé et la présence d’entreprises étrangères dans le pays entraîna une escalade drastique de la violence. Bien que le dirigeant du pays se soit initialement déclaré favorable aux revendications des militant·es, son soutien ne suffit pas à contenir les protestations. Après la proclamation d’une grève générale et l’adhésion d’une partie de l’armée au mouvement, qui commença à réclamer la démission du Premier ministre, Williams déclara l’état d’urgence (qu’il suspendit lui-même en 1972), et fit réprimer les manifestant·es, allant jusqu’à demander l’intervention des États-Unis pour calmer la situation (demande qui ne fut pas suivie d’effet). En raison de son rôle de premier plan dans le processus d’émancipation politique de son pays natal, de sa production en tant qu’intellectuel et de son action en tant qu’homme d’État, Eric Williams est considéré comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire de Trinité-et-Tobago, et comme un « père de la nation ». Il a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales, tant pour ses efforts de rapprochements bilatéraux avec divers pays périphériques du système capitaliste que pour le pragmatisme de son gouvernement – qui s’est traduit par la coopération avec les pays du bloc capitaliste pendant la guerre froide. Il est décédé chez lui dans son sommeil, à l’âge de 69 ans, en mars 1981. Contributions au marxisme L’engagement marxiste d’Eric Williams ne peut être qualifié de “théorique”. Il ne s’est jamais soucié de se rattacher à tel ou tel courant marxiste, de soumettre ses idées à l’épreuve d’un concept ou d’une catégorie spécifique du matérialisme historique, ni même de fonder sa production écrite sur ceContinuar lendo “Le marxisme d’Eric Williams”

Le marxisme d’Eric Williams